Last Updated on 2025年12月26日 by Moe Yamazaki

【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

気候変動対応やGHG削減が求められる中、再生可能エネルギーは重要な役割を果たします。その中で注目を集めているのが「再エネ電力証書」です。

本コラムでは、非化石証書の種類とその使用方法、特にScope2の計算における適用方法について解説します。

関連記事はこちら!

⇒【2024年最新】再生可能エネルギーの国別ランキング 世界と日本の比較分析

再エネ電力証書とは

再エネ電力証書(再生可能エネルギー電力証書)とは、再生可能エネルギーから生産された電力の環境価値を証明するための証書です。

これに該当する再生可能エネルギー源には、太陽光、風力、水力、地熱などが含まれます。再エネ電力証書は、そのような再生可能エネルギー源から発電された電力の「環境的な価値」を評価し、電力の使用者や発電事業者が環境への配慮を示すための仕組みとして導入されています。

具体的には、発電事業者が再生可能エネルギー発電所で生産した電力に対して再エネ電力証書を取得できます。これは、その電力が環境に優しい再生可能エネルギー源から生産されたことを示すものです。

そして、電力の消費者や企業は、自身が消費する電力が再エネ電力証書によって証明された再生可能エネルギー源からのものであることを示すことができます。これにより、環境への負荷を減少させることや、再生可能エネルギーへの投資を促進することが目指されています。

削減貢献量の基本情報から算定方法まで一通り理解できる、「削減貢献量(WBCSD)解説資料WP」

⇒資料をダウンロードする

再エネ電力証書の種類

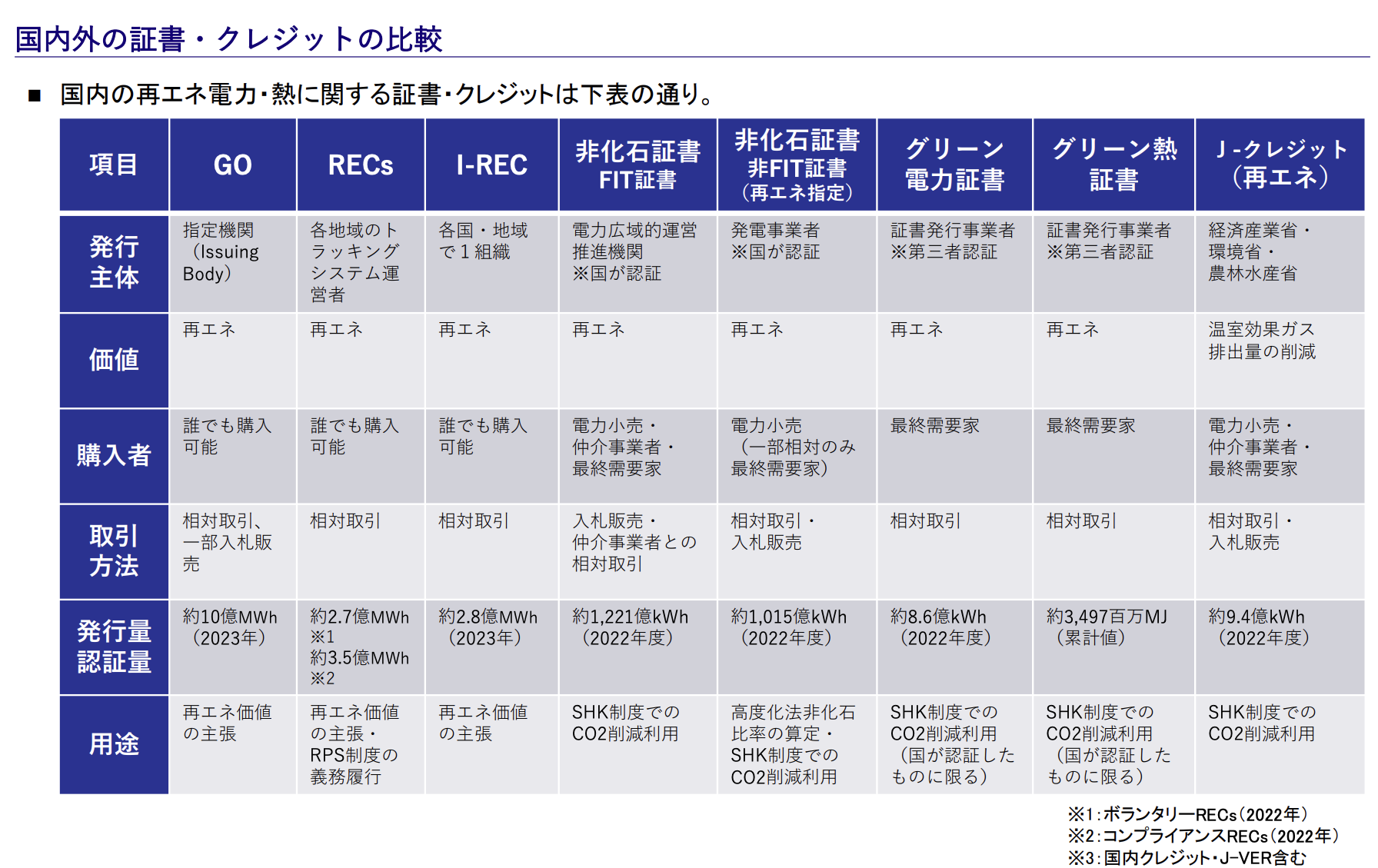

日本国内の再エネ証書の種類とその概要については以下の通りです。

J-クレジット(再エネ)

J-クレジットとは、日本国内で実施される温室効果ガスの排出削減プロジェクトから生じる排出削減量を証明し、取引可能にするための制度です。再生可能エネルギー発電によって削減される温室効果ガスの排出量を計測し、それに対するクレジットを発行します。経済産業省、環境省、農林水産省が共同で設立した事務局により運営されており、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱による発電が対象となります。

Jクレジットについての関連記事はこちら!

⇒森林クレジット・Jクレジットとは?仕組みと発行手順を紹介

グリーン電力証書

グリーン電力証書とは、風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーで生成された電気の「環境価値」を証書として取引することで、再生可能エネルギーの普及と拡大を支援する制度です。

民間によって運営されており、主に一般財団法人日本品質保証機構(JQA)がその品質保証等を管轄しています。風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱による発電が対象となっています。

グリーン熱証書

グリーン熱証書とは、太陽熱やバイオマスなどの再生可能エネルギーで生成された熱の「環境価値」を証書として取引することで、再生可能エネルギーの普及と拡大を支援する制度です。グリーン電力証書の熱版であると言えます。

これらのグリーン電力証書やグリーン熱証書を購入することで、実際に再生可能エネルギー設備を持っていなくても、証書に記載された電力や熱量に相当する再生可能エネルギーを消費したとみなされます。証書を発行し販売した事業者は、その取引で得た収益を再生可能エネルギー設備の維持や拡大に利用することができます。

非化石証書

非化石証書は、エネルギーの源が化石燃料でないことを証明するための仕組みです。この証書は、再生可能エネルギーや原子力など、化石燃料以外のエネルギー源から発電された電力の特定の割合や量を示すものです。日本のおける非化石証書は、資源エネルギー庁が管轄しています。

非化石証書はまず、「再エネ指定」と「指定無し」に分けられ、再エネ指定の中でも「FIT非化石証書」と「非FIT非化石証書」の2種類に分類されます。

| 区分 | 証書の種類 | 対象となる電源 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 再エネ指定 | FIT非化石証書 | FIT電力(太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱 等) | FIT制度を通して買い取られた再生可能エネルギー電気が対象 |

| 再エネ指定 | 非FIT非化石証書 | 非FIT再エネ電源(大型水力、卒FIT電源 等) | FIT非化石証書と比べ販売単価は低い傾向。RE100では使用不可など、活用範囲に注意が必要 |

| 指定なし | 非FIT非化石証書 | 非FIT非化石電源(大型水力、卒FIT電源、原子力 等) | 原子力発電が含まれる点が特徴。用途や活用の幅に制限があるため注意が必要 |

関連記事はこちら!

⇒【2024年最新】再生可能エネルギーの国別ランキング 世界と日本の比較分析

再エネ電力の使用方法

再エネ電力証書の使用におけるルール

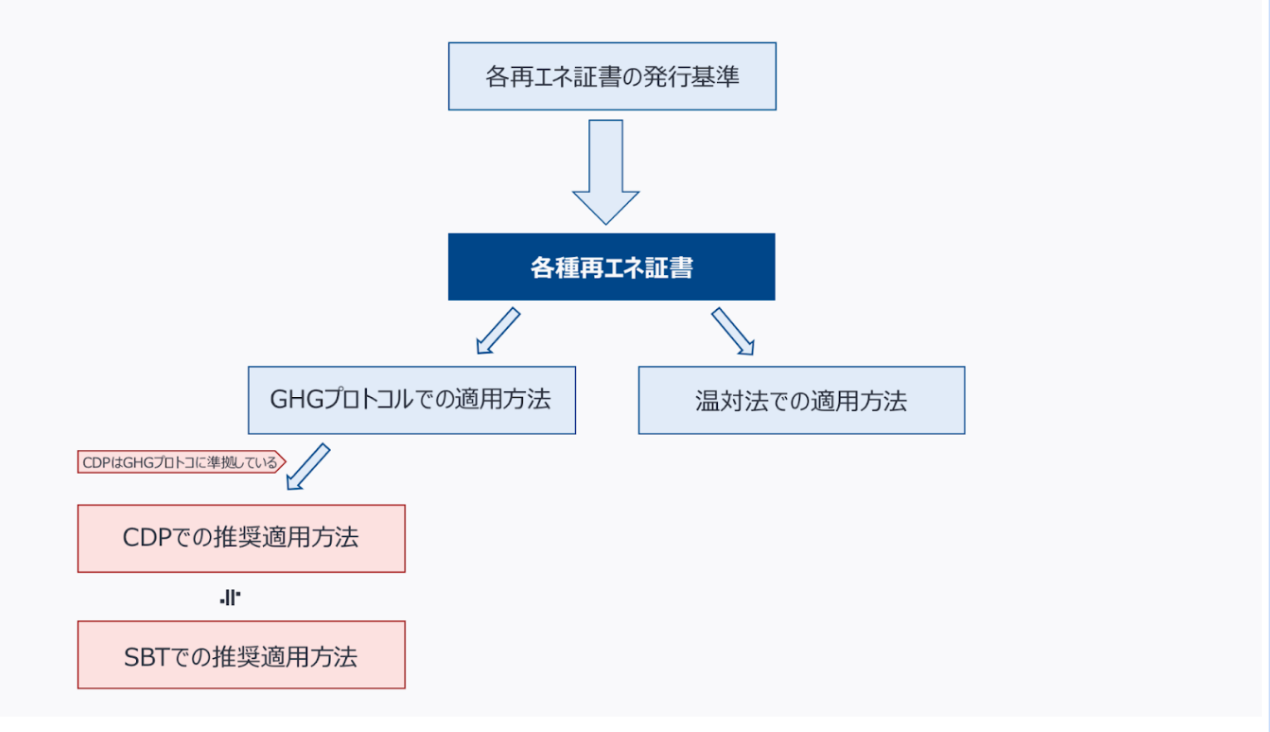

再エネ電力証書の適用については、国際的なGHGプロトコルと日本の温対法の2つのルールあります。

CDPやSBTなどの、国際的な規格ではGHGプロトコルを適用しているため、再エネ電力証書についてもGHGプロトコルを準拠すると考えることが自然です。

GHGプロトコルにおける再エネ電力の使用方法

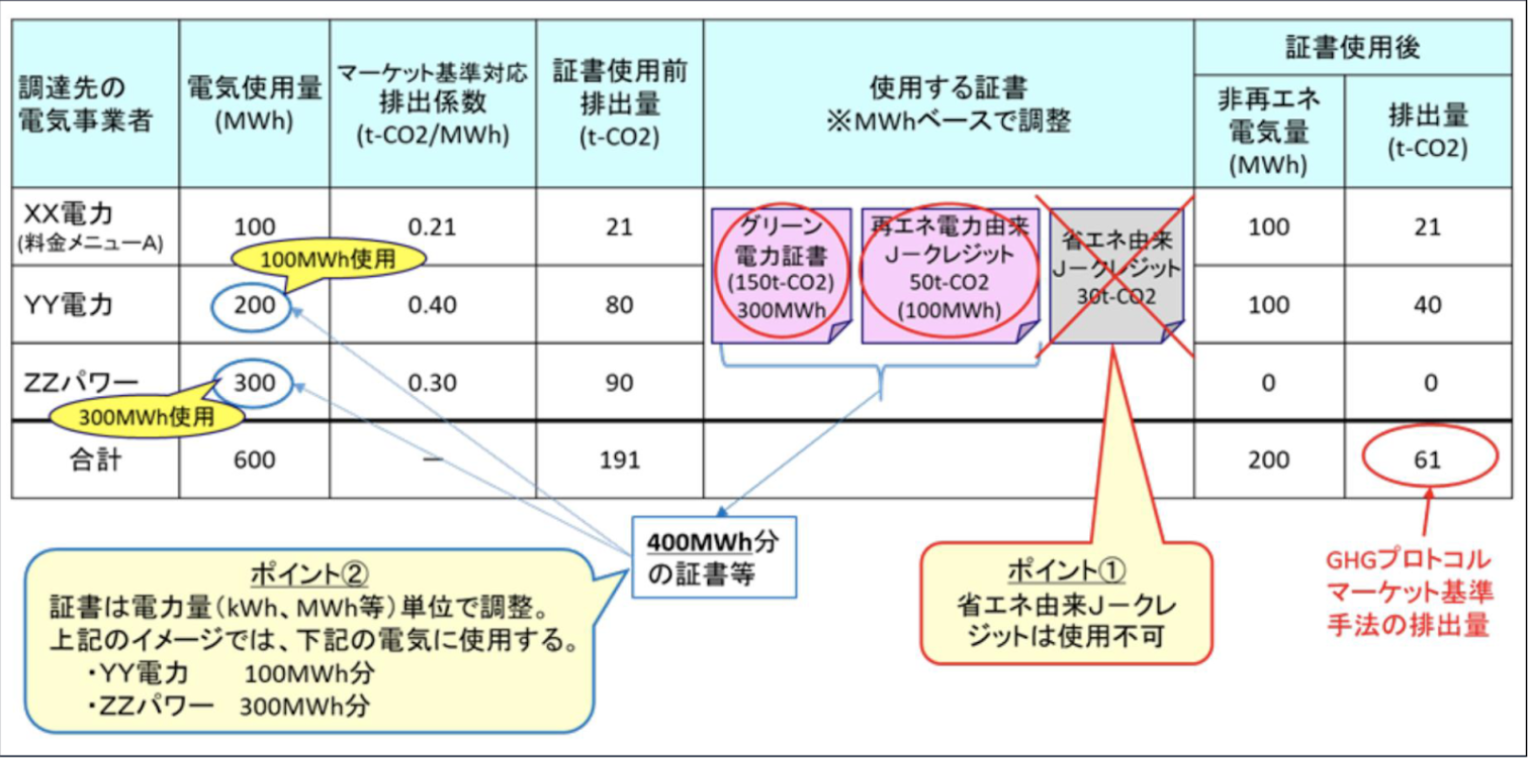

GHGプロトコルでの使用方法はシンプルで、購入分の電力量Wh単位を、消費電力Wh単位で置き換えることで算定します。

CDP及びSBTにおける再エネ電力の使用方法

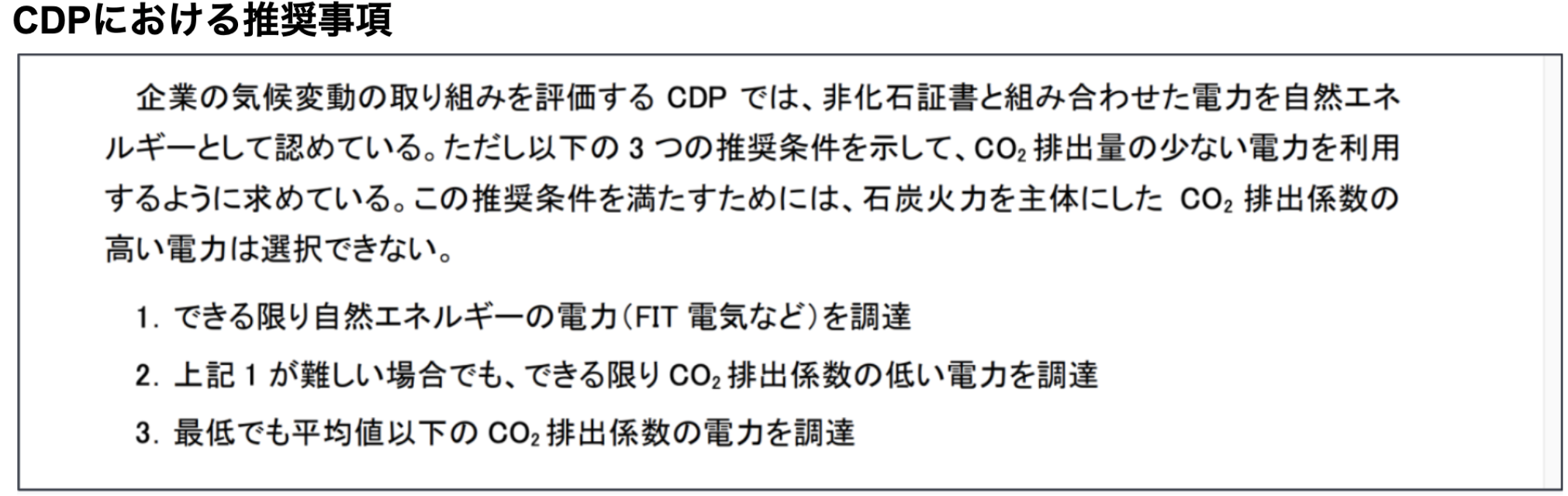

基本的には前述したGHGプロトコルでの適用方法で算定します。一方でCDPでは推奨事項としての記載があるため、この点に注意が必要です。

CDPでは、使用電力の中でも係数が最も小さい電力から適用していくことが望ましいとされています。開示については設問6.3で計算した上でScope2を開示し、C8.2eで使用した証書についての詳細を開示するという流れです。

SBTにおいては明確な言及はないものの、SBTとCDPは基本的に整合しているため、CDPの推奨事項がSBTでの推奨事項でもあると考えることが自然です。

温対法における再エネ電力の使用方法

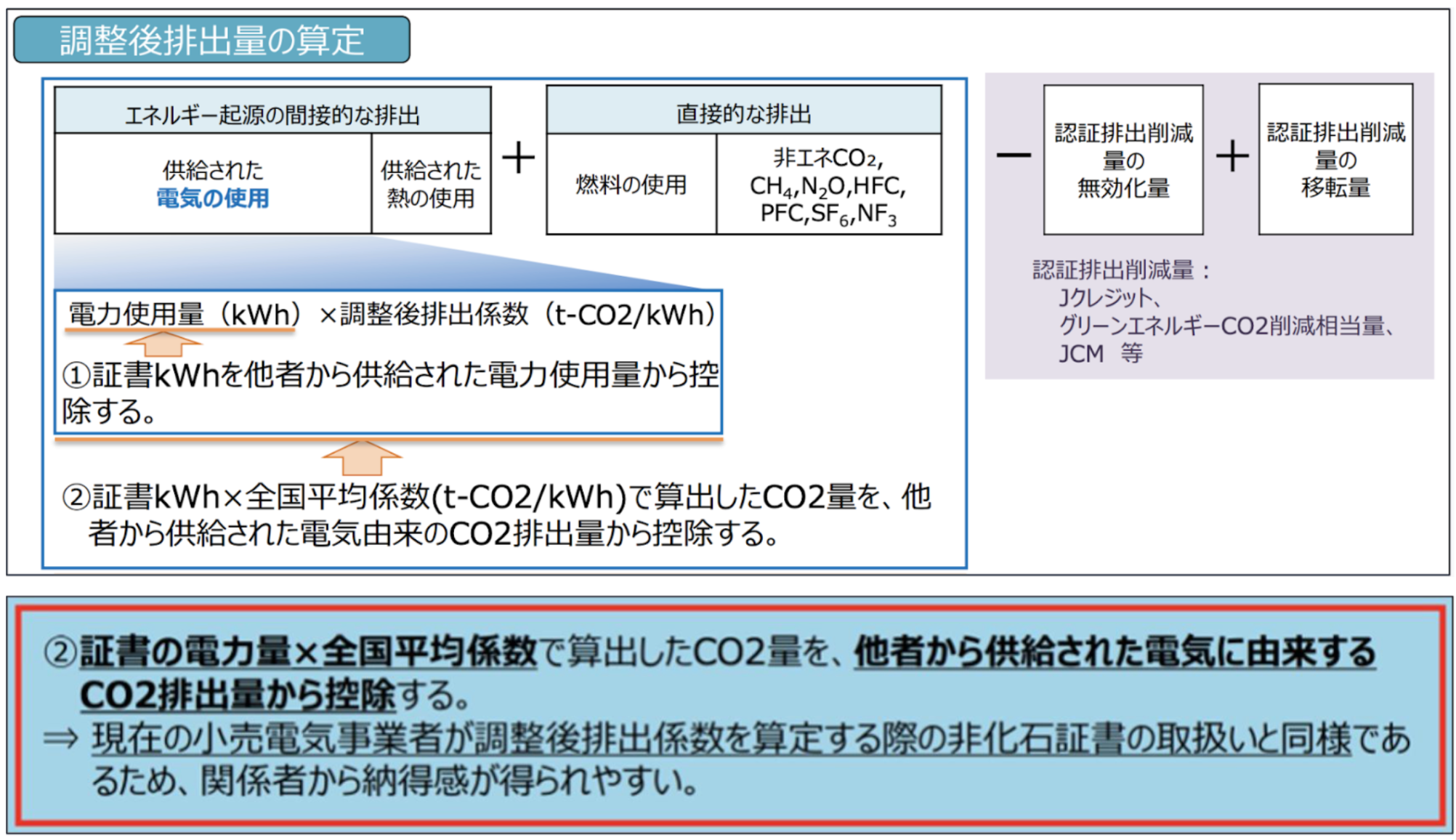

温対法とGHGプロトコルの使用方法の違いとして、CO2換算した後にCO2量で差引するという点があります。

まとめ

再エネ電力証書については、需要家(一般企業)が購入できるようになったのが2021年からであり、その利用方法に関する基準やルールについては、現在進行形で「作成中」のステータスです。そのため、現在のルールが数年後に変わっている可能性も考えられます。

Scope2の削減に大きく貢献する再エネ電力証書ですが、今後も最新の動向を追いながら、購入・利用するサービス等について検討する必要があるでしょう。

#再エネ#省エネ

よく読まれている記事はこちら!

⇒CO2削減貢献量とは?計算方法・プロセス・開示事例を紹介

次の記事はこちら!

⇒【2024年最新】再生可能エネルギーの国別ランキング 世界と日本の比較分析

参考文献

[1]経済産業省 環境省. 国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス. 2021年3月https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyou_keizai/guidance202103.pdf p.17

[2]CDP 2022年 企業向け 気候変動質問書回答に向けて(詳細版)ver.2https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/006/117/original/Webinar_Climate_Change_2022_JP_v2.pdf

[3]経済産業省. 非化石価値取引についてhttps://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/062_05_00.pdf P.21

[4]CDP Technical Note: Accounting of Scope 2 emissions

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf p29以降

[5]みずほリサーチ&テクノロジーズ 国内外の証書制度の整理 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/gas_jigyo_wg/pdf/034_04_00.pdf

リクロマの支援について

弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。

お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。

貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。

課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

⇒お問合せフォーム