Last Updated on 2025年12月31日 by Moe Yamazaki

2024年度版に続いて2025年版CDPにおいても、評価基準の高度化・厳格化の流れは継続しています。スコアの公表を受け、現状のスコアを踏まえつつ、次年度以降に向けた対応方針の見直しを検討している企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、CDPにおけるBスコアの意味を整理するとともに、気候変動分野でA-スコア以上を獲得するために求められる必須要件と、実務上の対応ポイントを解説します。

関連記事はこちら

⇒CDP A/A-スコア企業がスコアを維持するためのポイントを解説

CDP(気候変動質問書)の基本情報や回答メリット、ポイントを知る「CDP(気候変動質問書)入門資料」

⇒資料をダウンロード

CDPの Bスコアとは

Bスコアは、「環境マネジメントに関する良好な行動を取っているが、CDPにおけるベストプラクティス*が実践されていない」と定義されています[1]。今後、A-/Aスコアを目指すためにはA-/Aスコアの必須要件の充足と、各設問の得点率の改善が求められます。

ベストプラクティス*:戦略と行動における最善の実践。CDP が協働している機関によって策定された環境スチュワードシップを推進するための取組みを指す。

各スコアレベルの位置づけ

CDPは、回答組織の環境スチュワードシップに向けた進捗について、情報開示、認識、マネジメント、リーダーシップの4つのレベルでの評価を行います。各スコアレベルの詳細は以下の通りです。

情報開示レベル(D-/Dスコア)

・報告の完全性を測定

・ほぼ全ての設問が評価対象

認識レベル(C-/Cスコア)

・環境課題と事業の関連性についての評価の包括性を測定

※初歩的なスクリーニングや評価の実施を測定するが、環境課題に対処するための行動を取ったことを示すものではない

マネジメントレベル(B-/Bスコア)

・組織が環境課題に与える影響を認識し、環境マネジメントに関連する良好な行動を取っているかを測定

リーダーシップレベル(A-/Aスコア)

サステナビリティに関する戦略・行動においてベストプラクティスが実践されているかを測定

採点ロジック

CDPの採点は必須要件の充足状況、各スコアレベルでの得点率、重み付けの3要素によって構成されています。

- 必須要件の充足状況

各スコア帯に設定された最低要件をすべて満たす必要があります。

2. 各スコアレベルにおける得点率

設問ごとの回答内容に基づき算出されます。

3. 設問カテゴリごとの重み付け

CDP独自の評価ロジックにより調整されます。

スコアレベルと得点率の対応表

気候変動のスコアをBからA-に上げる方法

A-スコア以上では、必須要件および各設問の採点基準において、より高度な水準が求められます。各設問の得点率を改善することに加えて、A-スコアの必須要件を充足することが重要です。

A-スコアの必須要件

A-スコア以上の企業に対し、単なる分析や開示ではなく、実際の実践状況が求められます。セクター別質問書に該当する企業には、気候以外の森林や水の質問書の追加の必須要件を確認する必要があります。

気候・森林・水の共通項目

・気候関連リスク・機会が事業戦略や財務計画に与えた影響の開示

・取締役会による気候変動に関する監督体制

気候のみに該当する項目

・1.5℃に整合、公表している、取締役会の監督・経営層 の責任、進捗状況を追跡するフィードバックメカニズム のある気候移行計画の策定(または2年以内に導入予定)

・サプライヤーエンゲージメントを実施している

・スコープ1・2の短期目標がSBTの認定を受けている 、あるいは、全社的な、スコープ1, 2の95%以上をカバーし、目標年が5-10年先の目標がある

・スコープ1・2排出量に関して、重大な算定除外がなく、100%の第三者検証を受けている

・スコープ3排出量に関して、重大な重大な算定除外がなく、70%以上の第三者検証を受けている

3つの具体的な対応事項

1. スコープ3排出量の算定

スコープ3排出の算定では、事業活動に関連するカテゴリを全て算定することが原則求められています。算定困難である場合は、その合理的な理由を開示する必要があります。算定除外とする場合は、可能な限り推定を行った上で除外を明示することが望ましいとされています。事業活動に関連しないカテゴリについても、関連性がない旨を合理的に説明する必要があります。

スコープ3排出算定の流れ

- 算定目的の設定

- 対象範囲・カテゴリの決定

- カテゴリ内で活動の特定・活動量の収集

- 排出原単位の特定と排出量の算定

Scope3 算定の詳細な手順はスコープ1,2,3とは?各スコープの詳細から算定方法まで解説をご参照ください。

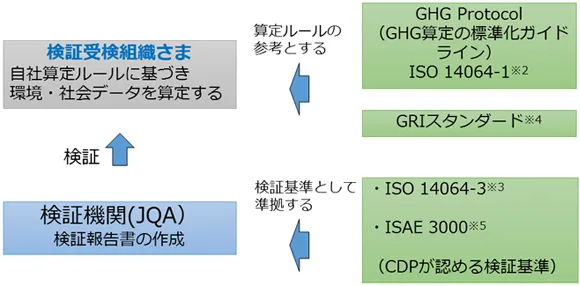

2. 第三者検証の取得

第三者検証の取得とは、自社で算定した排出量に対して検証機関による検証を得ることであり、昨今のサステナビリティ情報の法定開示やスコープ1,2検証義務化に向けた動きの中で、その重要性は高まっています。

第三者認証のメリット

・法規制・基準への対応:法定開示やスコープ1,2における検証義務化への対応が求められる

・サプライチェーンでの優位性確保:サプライチェーン内でのデータ共有の高まりから正確な数値が要請される

・改善機会の発見:データの精度向上により排出削減の課題を特定し、効果的な対策を立案できる

第三者検証取得までの流れ

- 排出量の算定:.GHGプロトコル準拠の算定が一般的

- 検証機関による検証の実施:.ISO14064とISAE3000などの規格に基づいて、検証機関が検証を実施

算定・検証基準の相関図

3. SBT認証取得

CDPでは排出削減目標についてSBT認証を受けることがベストプラクティスとされています。SBT認証を受けることでA-/Aランクの必須要件を満たすことができます。

Science Based Targets(SBT)認証は、企業がパリ協定の目標に沿った温室効果ガス(GHG)排出削減目標を設定し、その妥当性をSBTイニシアチブ(SBTi)が認証する制度です。SBT認証には、短期(ニアターム)目標とネットゼロ目標とが存在します。ネットゼロ目標の設定は必須ではなく、推奨事項となっています。短期目標を策定することでA-/Aスコアの必須基準を充足することができます。

・短期(ニアターム)目標:申請時から5年後~10年後を目標達成年とする排出総量削減目標

・ネットゼロ目標:2050年までに自社のサプライチェーン全体の排出量を実質ゼロにする長期目標

SBT認証取得のメリット

・機会損失の防止:SBT認証の保有が環境基準を重視する大手企業や公共機関との取引において重要な要素となる可能性があるため、SBT認証取得は機会損失リスクを軽減する一助となります。

・削減計画の明確化:認証取得には排出量の網羅的な把握および削減対象となる活動や削減施策の検討が必要となるため、申請過程で削減計画をより明確化できます。

SBT認証取得までの流れ

- 目標設定の準備:スコープ1,2,3を網羅的に算定し、SBTiの基準に沿った削減目標を設定

- 申請書の作成と提出:「SBTi Corporate Target Submission Form」を英語で作成し、SBTiのTarget Validation Booking Systemを通じて提出

- 目標の検証:SBTiが提出された目標の妥当性を評価し、認定の可否が通知される

詳しくはSBT認定とは?種類や主なポイント、事例を分かりやすく説明をご参照ください。

CDPに関するQ&A

企業として高スコアを取得することには、経済的なメリットがあるのでしょうか?

現実的な高スコア獲得のメリットとしては、以下が挙げられると考えています。

・機会損失の回避

今後、取引先選定方針や調達方針、投融資方針の一要素に「一定程度のCDPスコアを獲得していること」を盛り込む企業や金融機関、公共団体が増えてきた場合、CDP回答に対応していないことによる取引機会の損失や投融資機会の逸失などの可能性があります。

・レピュテーションリスク回避

「ESGスコアが低いこと」自体がリスクではなく、「ESGスコアが低いことを許容している」もしくは「ESGリスクに対する感度が低い」と捉えられることがリスクであるとの見方もできます。CDPスコアはESGスコア/レーティングとして一定の信頼性のあるものとして広く認識されているため、一定水準のスコアを獲得・維持することが、レピュテーションリスク管理の文脈で意味を持っていると捉えられます。

・外部にコミットした目標の達成

企業様によってはCDPスコアなどのESGスコア/レーティングを中期経営計画の目標として組み込んでいる場合もございます。このような企業様にとっては、「外部にコミットした目標を達成できないこと」自体が問題となり、それにより株価に対する影響が現れる可能性があります。経営目標の達成の観点で、CDP高スコアが意味を持つケースとなります。

Scope3を算出していない場合、CDPスコアへの影響は大きいのでしょうか?

Scope3算定の有無はスコアへの影響度は大きいと言えます。A-スコアの必須要件で、Scope3 の一つ以上のカテゴリを算定していることが求められています。Scope3 算定を未実施の場合は、ぜひ算定いただくことを推奨いたします。

まとめ

CDPでは、「開示しているか」から「実行できているか」への評価軸の移行が一層明確になっています。そのため、 BスコアからA-スコアへの引き上げには、制度理解に加え、実務・ガバナンス・戦略を横断した対応が不可欠です。次年度以降を見据え、段階的かつ計画的な対応が求められます。

参考文献

[1] CDP(2025)「 Full Corporate Scoring Introduction 2025」

[2] CDP(2024)「スコアの意義・活用」

[3] CDP(2024)「 Climate Change Scoring Essential Criteria 2024」

[4] JQA 一般財団法人(n.d.) 日本品質保証機構 環境・社会情報の第三者検証

CDP(気候変動質問書)とは?

【このホワイトペーパーに含まれる内容】

・CDPの概要やその取り組みについて説明

・気候変動質問書の基本情報や回答するメリット、デメリットを詳細に解説

・気候変動質問書のスコアリング基準と回答スケジュールについてわかりやすく解説

リクロマの支援について

当社では、CDP2024の回答を基に、設問の意味や次年度の方向性を研修形式でご支援しています。自由記述の添削や模擬採点を通じ、スコア向上に向けた具体的な示唆を提供します。また、「まるごとやり直し」の対応が必要な企業様にも対応可能です。CDPスコア向上に向けた具体的なアクションをサポートしますので、ぜひご検討ください。

⇒お問合せフォーム