Last Updated on 2026年1月5日 by Sayaka Kudo

【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

SBTイニシアチブ(SBTi)は、企業が標準化された基準のもとで2050年のネットゼロ目標を描くことを目的として設立し、現在は多くの企業が認証を取得しています。本コラムでは、SBTiが定めたネットゼロ基準の概要や取得するメリット、取得した企業事例について説明します。

SBTの全体像が体系的に理解できる!

無料お役立ち資料

→SBT認定の基本的な概要や申請プロセスについて一通り理解する、「SBT認定解説資料」

こちらも合わせてどうぞ

→SBT認定とは?種類や主なポイント、事例を分かりやすく説明

SBTネットゼロ目標とは

現在、多くの企業がネットゼロ目標を掲げています。ネットゼロとは、温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にする考え方です。この目標を達成するには企業の排出量を大幅に削減する必要があります。ただ完全に排出をゼロにするのは難しいため、除去困難な残りの排出量は大気からの吸収量を排出量から差し引いて相殺します。

ネットゼロ目標基準が策定された背景

ネットゼロ目標を策定する企業が増加する中で、達成への取り組みが一貫していないことが課題となっています。主に企業の対象範囲(子会社等の範囲)、目標年、達成に向けた計画の3つの要素で異なっており、ネットゼロ目標の定義が明確ではありません。共通の基準がないため、ステークホルダーが目標を評価することも困難になっています。

このような状況をふまえて、SBTiは2021年にネットゼロの基準を策定しました。SBTiが既に策定していた目標基準は、5〜10年先を目標年とする短期的な基準でした。そのため既存のSBT目標を「短期目標(=Near-Term SBT)」とし、新たに「ネットゼロ目標」を作成しました。

SBT認定の基本的な概要や申請プロセスについて一通り理解する、「SBT認定解説資料」

⇒資料をダウンロードする

SBT ネットゼロ目標の基準

SBTiは温暖化を1.5度以下に抑えるネットゼロ目標の条件として、以下の2つを挙げています。

・スコープ1、2、3の排出量をゼロにするか、あるいは、グローバル・ネットゼロ排出量達成に見合う残余レベルまで削減する。 適格な1.5℃対応パスウェイにおいて、グローバル・ネットゼロ排出量またはセクター・レベルで排出量をゼロにする。

・ネット・ゼロ目標年に残留する排出量と、それ以降大気中に放出される温室効果ガス排出量を恒久的に中和する。

上記で表現されている「グローバル・ネットゼロ排出量」とは、SBTiが策定した基準を指しています。

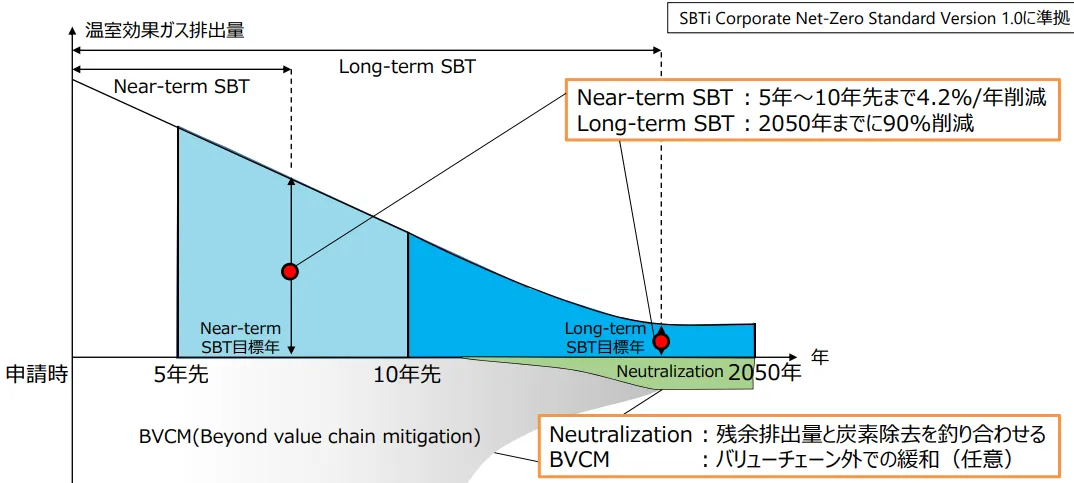

具体的な目標を定める際の要素として、下記の図に示すように4つの要素を定めています。

短期目標(Near-Term)

5年から10年先を目標とする1.5度水準の排出削減目標です。基準年を2020年以降に設定する場合、スコープ1,2は2030年までに42%の削減が求められており、スコープ3は少なくとも25%の削減が求められています。(基準年が2020年以前の場合は毎年4.2%のScope1,2削減と2.5%のScope 3削減が求められています)短期目標の基準年と長期目標の基準年(目標の基準となり排出量を報告する年)は一致させる必要があります。

長期目標(Long-Term)

2050年までに1.5度水準と整合するために、企業がどれだけ排出量をどれだけ削減するかを示す目標です。長期目標では毎年の削減量は設定されておらず、スコープ1,2,3全体の90%を削減することのみが求められています。

中和(Neutralization)

短期目標と長期目標の達成に向けた取り組みによって排出量を90%削減しても、ネットゼロの達成とは言えません。残りの10%の排出量を炭素除去によって相殺する必要があり、これをSBTiは中和と呼んでいます。中和の方法としては炭素除去のクレジットが認められていて、排出回避のクレジットは認められていません。

バリューチェーンを超えた緩和(BVCM)

BVCMは、Beyond Value Chain Mitigationの略称です。これには温室効果ガス排出を回避または削減する活動や、大気から温室効果ガスを除去・貯蔵する活動が含まれています。上記3つのバリューチェーン内で行われる削減と除去に加えてバリューチェーン外での取り組みを行うことでネットゼロへの移行を加速することを求めています。

SBT認定の基本的な概要や申請プロセスについて一通り理解する、「SBT認定解説資料」

⇒資料をダウンロードする

SBT ネットゼロの目標設定における注意点

SBT ネットゼロ目標の基準は、詳細に定められています。以下で注意点を説明しますが、あくまで一例に過ぎないためSBTiが公表しているマニュアルを読み込むことが必要です。

オフセット

削減目標を設定する際に、総排出量の削減に加えてオフセットの取り組みが考えられます。しかし、SBTiは他社のクレジット(排出権)の取得による削減は認めていません。企業が自社の事業活動やバリューチェーンにおいて、直接的な削減を通じて排出削減することをもとに、目標設定することを求めています。

それでは、どうしても削減することができない残余排出量は、どのように相殺するのでしょうか。SBTiは排出量の相殺のために、「炭素除去クレジット」を認めています。具体的には炭素回収・貯留を伴うバイオエネルギー(BECCS)、土壌・森林管理の改善、マングローブ林などの土地の修復を挙げています。これらは他社クレジットの取得とは異なり、実際に大気中から二酸化炭素を除去しています。

日本で使用されている再エネ電力由来J-クレジットと再エネ熱由来J-クレジットは、スコープ2排出量の代わりの目標として、再エネ調達量として使用・報告することが可能です。

長期目標のスコープ3基準

短期SBT目標ではスコープ3の排出量が総排出量の40%以上を占める場合に目標設定が必須となります。また、目標設定においてはスコープ3排出量の3分の2をカバーして、最低でも2度を十分に下回る目標にすることが求められています。

一方長期目標では、バリューチェーン内の重要な排出源を全てカバーすることが必要で、1.5度未満に抑えるための目標に合致させることが求められています。

SBTネットゼロ目標についてより詳しい記事はこちら!

→SBTネットゼロ目標の設定方法や注意点を解説

SBT ネットゼロ認証を取得するメリット

ネットゼロの目標には共通の基準が存在しなかったため、ステークホルダーが評価する際には困難な状況でしたが、明確な科学的定義のあるネットゼロ基準が策定されたことによって、SBTiのネットゼロ認証を受けることで「認証された信頼性のあるネットゼロ目標」として高く評価されると考えられます。さらにCDPからの評価も高くなるため、投資家からのESG投資を呼び込むことに役立ちます。

また社内でも、ネットゼロ達成への道筋が明確になるという利点があります。SBTiは詳細な基準をマニュアルに掲載しているため、ネットゼロ目標が立てやすいです。これによって組織全体で取り組みの方向性を共有することができ、目標達成に向けた行動を促進することができます。

SBT ネットゼロ認証を取得した企業事例

三菱地所株式会社

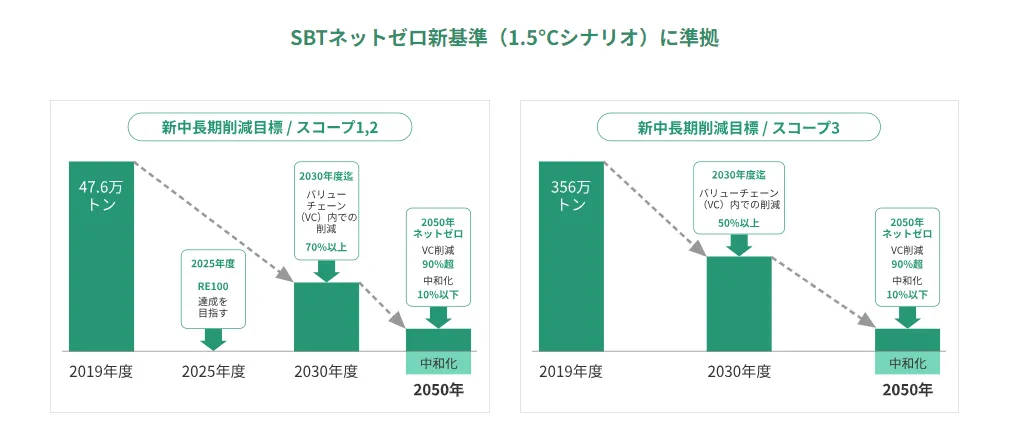

三菱地所株式会社(以下、三菱地所)は2022年7月26日、SBTネットゼロ認定を取得したことを発表しました。SBTiのネットゼロ認定の取得は、業種全体を通して日本初でした。

三菱地所は自社グループのバリューチェーン内において、2050年までに総排出量をネットゼロにする目標を掲げています。2019年度の総排出量に対して、まずは2030年度までにスコープ1,2の合計を70%以上、スコープ3を50%以上削減することを目指しています。そして2050年度のネットゼロ達成に向けてスコープ1,2,3をいずれも90%以上削減しての残余排出量を中和化することを目指しています。

目標の達成に向けて、グループ内施設の使用電力の再生可能エネルギー由来への切り替えや、高効率設備導入等の取り組みを行っています。

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社(以下、キリンHD)は2022年8月5日にSBTネットゼロ認定を取得したことを発表しました。食品企業としては、世界全体として初の認定取得となりました。

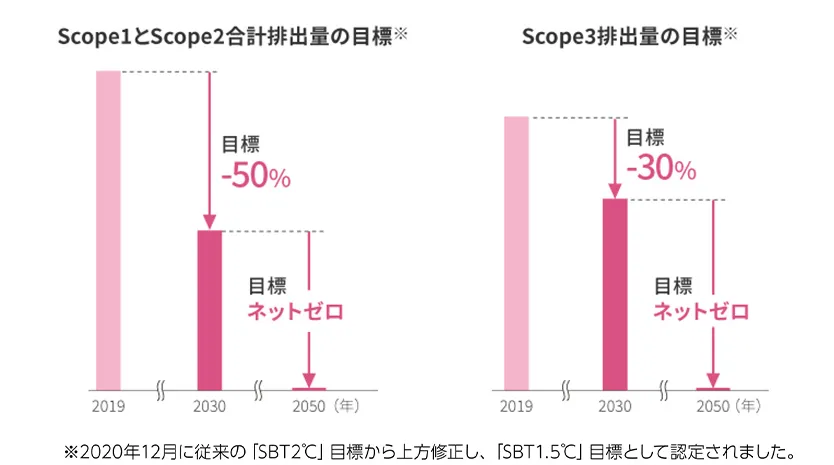

キリンHDの「キリングループ環境ビジョン2050」で掲げた、2050年までにバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量をネットゼロにする目標がSBTに認定されました。この目標では、2030年度までに2019年度比でスコープ1,2の合計を50%、スコープ3を30%削減することを目指しています。

目標の達成に向けて国内工場にヒートポンプを導入したり、再生PET樹脂を100%使用した「R100ペットボトル」の採用を順次拡大しています。

SBTについてよくある質問と回答

SBT短期・長期・ネットゼロ目標の違いと関係性は?

SBTの目標には下記の3層構造があります。

・短期目標(=Near-Term SBT)

・長期目標

・ネットゼロ目標

一般的には短期目標(Near-Term SBT)が5〜10年先を目標年とし、企業活動での排出削減を示す基礎的な目標です。近年では2030年目標よりも2035年目標を設定する企業が増加しています。

一方、ネットゼロ目標は「長期目標(Long-Term SBT)」と密接に連動しており、長期目標ではスコープ1・2・3全体の90%以上削減を設定し、さらに残留排出量を中和(Neutralization)することで2050年までに正味ゼロを目指します。

そのため、ネットゼロ目標を申請する場合には、長期目標との同時設定が必須となります。

中小企業向けSBTとは?通常のSBTとの違いは?

SBTiは、中小企業に向けて独自の目標を設定しています。通常のSBTと比べ、負担が少なく着手が容易であるという特徴があります。

具体的な違いについては、下記の表をご覧ください。なお、比較はネットゼロ目標との比較ではなく、短期目標との比較であることに注意してください。

| 中小企業版SBT | 通常版SBT | |

| 対象 | ・従業員250人以下・非子会社・独立系企業 ・Scope1,2全体で10,000tCO2e未満 ・金融機関および石油、ガス、FLAGセクターに分類されないこと等 | |

| 目標年 | 2030年 | 公式申請年から、5年以上先、10年以内の任意年 |

| 基準年 | 2018年、2019年、2020年、2021年、2022年から選択 | 最新のデータが得られる年での設定を推奨 |

| 削減対象範囲 | Scope1,2排出量 | Scope1,2,3排出量。 ※Scope3がScope1~3の合計の40%を超える場合には、目標設定必要 |

| 目標レベル | ・Scope1,2 1.5℃:少なくとも年4.2%削減 ※登録フォームは「2022年を基準に42%削減を選択」 ・Scope3 算定・削減(特定の基準値はなし) | ・Scope1,2 1.5℃:少なくとも年4.2%削減 ・Scope3 Well below 2℃:少なくとも年2.5%削減 |

| 費用 | 短期目標の設定、申請・取得:1,250ドル 短期目標の設定+ネットゼロ心性・取得:2,500ドル | 目標妥当性確認サービスはUSD1,1000(外税) ※最大2回の目標評価を受けられる、更新は1回USD5,500(外税) ※短期目標+ネットゼロはUSD1,6750(外税) ※短期目標更新+ネットゼロはUSD14,750(外税) ※FLAG目標はUSD8,500(外税) |

| 承認プロセス | 目標提出後、自動的に承認され、SBTi Webサイトに掲載 ※SBTiのデューデリジェンスが行われ、質問が来る可能性がある記載 | 目標提出後、SBTiによる審査が行われ、SBTiからの詳細な検証プロセスがある質問が送られる |

まとめ

この記事では、SBTネットゼロ目標の概要、認証取得の流れ、注意点について解説しました。SBTiはマニュアルを更新し続けており、削減目標を立てる際の基準が今後変更される可能性があります。SBTiが定めるガイドラインや基準が変更されることで目標設定に影響を与える可能性があるため、最新の情報を追跡しそれに基づいて設定することが重要です。またSBTネットゼロ目標を申請する際には、目標設定が特に重要なプロセスとなるので、慎重に行うことが必要です。

#SBT#ネットゼロ

次の記事はこちら

⇒SBTネットゼロ目標の設定方法や注意点を解説

SBTとは?その種類と申請プロセスをわかりやすく説明

【このホワイトペーパーに含まれる内容】

・SBTの概要と主な基準について説明

・短期目標とネットゼロ目標についてそれぞれ解説

・申請プロセスをステップごとに詳細に解説

参考文献

[1] Science Based Targets “Foundations for science-based net zero target setting in the corporate sector version 1.0”

[2]環境省「SBT 詳細資料」

[3] Science Based Targets “SBTi Corporate Net-Zero Standard version 1.1”

[4] みずほリサーチ&テクノロジーズ 「SBTがネットゼロ基準を開発 企業の50年ゼロ、ルール示す」

[5] 三菱地所グループ 「CO2削減・再生可能エネルギーの利用促進」

[6] 三菱地所株式会社 「CO2 等温室効果ガス排出削減目標について 日本初 SBT ネットゼロ認定を取得」

[7]キリンホールディングス 「気候変動の取り組み」

リクロマの支援について

弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。

お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。

貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。

課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

⇒お問合せフォーム