Last Updated on 2025年12月28日 by Moe Yamazaki

【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

本コラムでは、2023年のWBCSDによるガイダンスによって注目されているScope4について、経緯や重要性を解説していきます。

削減貢献量の基本情報から算定方法まで一通り理解できる、「削減貢献量(WBCSD)解説資料WP」

⇒資料をダウンロードする

関連記事はこちら

⇒CO2削減貢献量とは?計算方法・プロセス・開示事例を紹介

Scope4とは

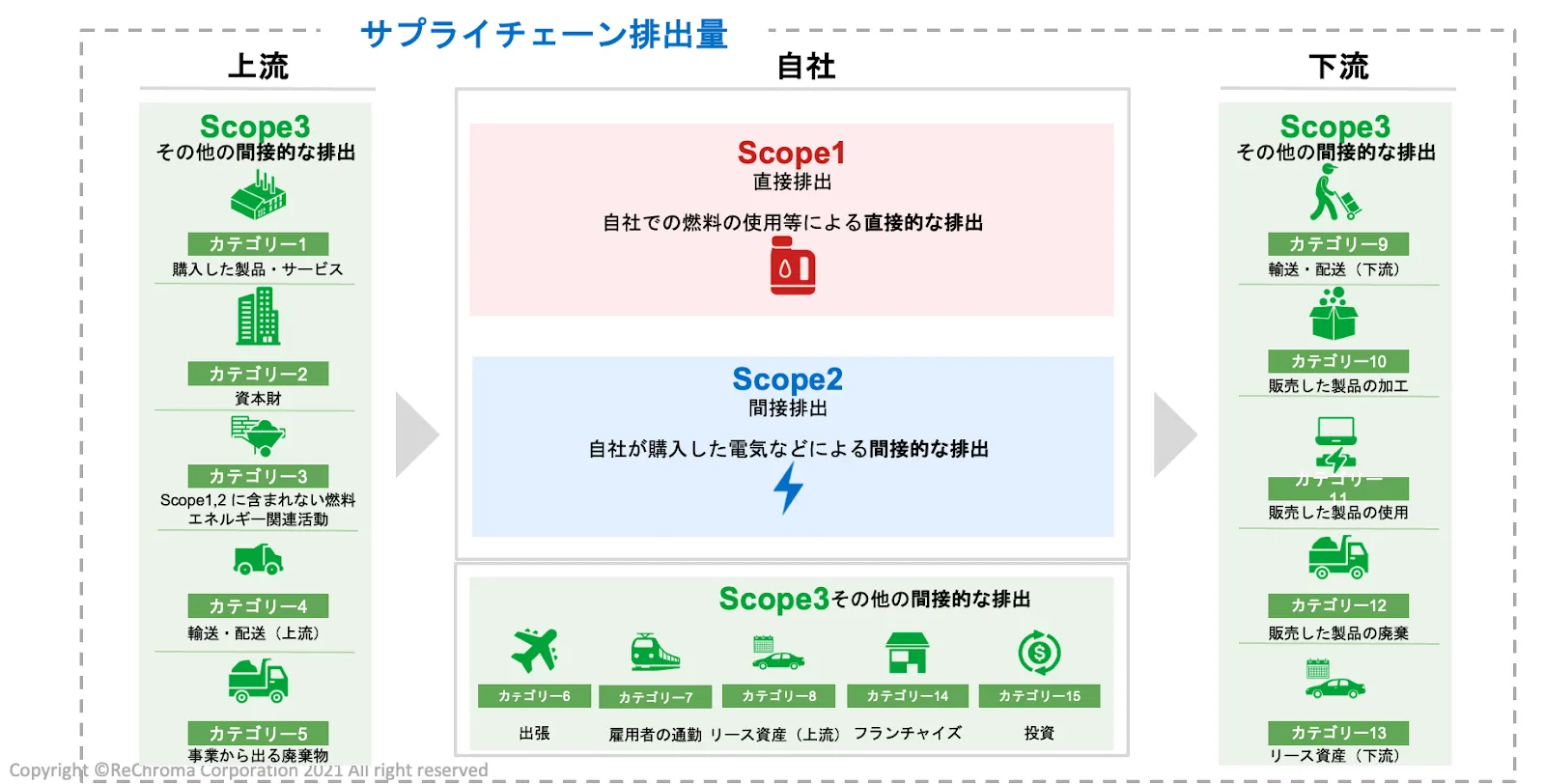

Scope4とは、企業の事業活動によるGHGの削減貢献量を指します。企業が新たに開発・販売した製品が、従来の製品よりもGHG排出が少ないものであれば、その差分が削減貢献量となります。

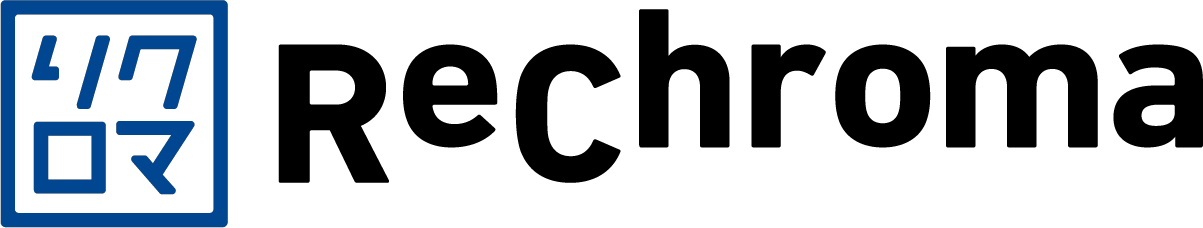

これまでのスコープ(Scope1,2,3)は、以下の画像のように、排出量を分類することが目的でした。それにより、企業がどれだけGHGを排出し、世界全体でのGHG排出量の割合を占めているか、といった点が明確化されてきました。

(Scope1,2,3については、こちらのコラムをご参考ください。)

しかし、企業が世界全体でのGHG排出量の削減に貢献してきたか、はあまり計測されていません。その点、Scope4は、排出削減への貢献に注目する点が特徴です。

※GHG…温室効果ガスのこと。Greenhouse Gasの略。

GHG排出量算定の具体的プロセスを知る、「Scope123の算定方法とは?」

⇒資料をダウンロードする

Scope4の経緯

Scope1,2,3の経緯

Scope1,2,3は、GHGプロトコルにて定義づけられました[1]。

GHGプロトコルは、国連地球サミット後に国際NGOや多国籍企業によって立ち上げられた世界経済人会議(WBCSD)により、2001年に公表された、GHG排出の算定・報告に関する国際基準です。TCFDなどの情報開示枠組みに活用されるなど、世界的に信頼された基準となっています。現在では、各企業の排出量算定や情報開示の参考にされています。

また、GHGプロトコルでの定義が非常に的確であったことから、各国の法制度に取り入れられています。日本でも、2019年に経済産業省がGHGプロトコルに関するガイダンスを発表し、その後改定するなど、GHGプロトコルを前提として情報開示の環境が整えられています[2]。

Scope4の議論

従来の分類であるScope1,2,3は、企業によるGHG排出量に目を向けてきました。しかし、事業が拡大するにつれ、GHG排出量は、事業拡大していない場合に比べて増えることになります。そのため、排出量の数値のみに目を向けると、事業が上手くいっている企業の状況を正確に把握できなくなってしまいます。

これでは、企業の気候変動対策に対する適切な評価とは言えません。そこで、企業の提供する低排出な製品・サービスによって、本来であれば発生していた排出量と実際の排出量の差を評価する指標が注目されました。それが、Scope4と呼ばれるものです。

2023年3月、翌月のG7サミットに向けて、世界経済人会議(WBCSD)が削減貢献量の定義・計測・報告など、企業が情報開示等に用いるために必要な基準を定めた “GUIDANCE ON AVOIDED EMISSIONS” を発表しました[3]。

また、2023年4月に札幌で開かれたG7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケの成果文書においても、バリューチェーン全体でのGHG排出ネット・ゼロのため、「ある事業者による他の事業者の排出削減への貢献、すなわち、『削減貢献量』を認識することも価値がある」という記述がされました[4]。

Scope4の必要性は、2023年以前から認識されていたものの、いくつかの問題点が指摘されていました。WBCSDのガイダンスにより規範が示されたものの、以下のような点に注意が必要です。

- 企業が生産した製品・サービスによる削減貢献量を図るため、他のステークホルダーによる削減量とダブル・カウントになってしまうこと

- 実際の排出量との比較対象となる基準の設定が困難であり、恣意的になりうること

- 全体の排出量という絶対的な評価ではなく、一定の基準と比べた削減貢献量という相対的な評価になるため、全体としての排出削減効果が曖昧になること

削減貢献量の基本情報から算定方法まで一通り理解できる、「削減貢献量(WBCSD)解説資料WP」

⇒資料をダウンロードする

Scope4(削減貢献量)に関する基本原則

WBCSDのガイダンスでは、Scope4に関連して、企業が意思決定において守るべき原則(Core Principles)が以下のように定められています。また、こういった原則に則ることで、上述の批判を回避することができるでしょう。

(翻訳ツールを用いて、筆者訳。)

- 企業の戦略が、世界全体での目標(パリ協定など)や最新の気候科学に沿ったものであること。

- バリューチェーン全体でのGHG排出量削減を優先すること。企業は、自らの製品・サービスによって解決策を提供する場合であっても、Scope1,2,3の排出量を最新の気候科学に沿って削減することなく、削減貢献量として主張してはいけない。

- Scope1,2,3とScope4を分けて報告すること。GHG排出インベントリの相殺に削減貢献量を使用してはならない。削減貢献量は、オフセット請求やカーボンクレジットからも分離しなければばならない。

- 解決策の長期的な実行可能性を重視すること。炭素集約型の資産を固定化させず、1.5℃目標などと矛盾してはいけない。

- GHGプロトコルの会計原則に基づき、GHG排出量の報告を向上させること。

企業にとってのScope4の重要性

削減への貢献を最大化する解決策の優先度向上

近年の脱炭素化の潮流では、企業内にサステナビリティ部門を設置することで、企業内やバリューチェーン内の脱炭素化が重視されてきました。しかし、気候変動対策として本質的に求められているのは、企業に限らない社会全体の脱炭素化です。

そこでは、製品やサービスという形で、脱炭素化のための解決策を提供することが企業のミッションとなります。そのため、Scope4の観点を持ちながら、企業での意思決定を行うことが重要です。具体的には、市場戦略の構築、ポートフォリオの選択、連携企業の選択などで、Scope4の観点を持つべきだと言えます。

イノベーションやビジネスモデル改革のキッカケ

社会全体での排出削減への貢献を示すScope4を認識することで、企業による技術開発や新たな仕組み作りが加速する可能性があります。排出削減への貢献の重要性が社員の間で認識されることのインパクトには、非常に大きなものがあるでしょう。

社会における削減への貢献の可視化

これまでは、Scope1,2,3により、企業による排出削減への貢献よりも、気候変動の原因としての側面が強調されてきました。

企業は、大量のGHGを排出することで、気候変動の原因となっている側面がある一方、社会の実働部として、解決策を提供する役割を担っています。

そういった側面をアピールすることで、自社のカーボンニュートラルへの取り組みを具体的に伝えることができます。

サステナビリティ報告の差別化

サステナビリティに関する情報開示においては、形式的かつ受動的な印象を与える報告書が少なくありません。

しかし、自社事業の一環として、カーボンニュートラルへの解決策を能動的に提供するというメッセージを示すことで、自社の持続性やESGへの対応を広報できます。

まとめ

Scope4とは、企業の低排出な製品・サービスの提供による社会全体でのGHG排出削減への貢献量を指します。これまでのスコープとは異なり、企業によるGHG排出削減への貢献を強調する点が特徴です。

企業は、自社による削減貢献量を積極的に広報することで、企業価値を高めることができます。社会全体での排出削減への貢献を、自社の役割として認識することで、イノベーションや新たなビジネスモデルの開拓につなげることができるでしょう。

#削減貢献量

WBCSD削減貢献量とは?算定から開示までわかりやすく解説

【このホワイトペーパーに含まれる内容】

・削減貢献量の基本情報や算定のメリットを説明

・国際標準となる可能性が高いWBCSD削減貢献量ガイダンスについて詳しく解説

・削減貢献量の開示について具体例を挙げてわかりやすく解説

参考文献

[1]Greenhouse Gas Protocol “About Us”(最終閲覧:2024年4月25日)

<https://ghgprotocol.org/about-us>

[2]経済産業省(2019)「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス ~日本企業によるスコープ 2 ガイダンスへの対応~」

<https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/international_initiative/pdf/003_03_00.pdf>

[3]WBCSD(2023) “GUIDANCE ON AVOIDED EMISSIONS”

<https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/15909/229494/1>

[4]環境省(2023)「G7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ【日本語訳(暫定仮訳)】 <https://www.env.go.jp/content/000163420.pdf>

リクロマの支援について

弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。

お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。

貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。

課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

⇒お問合せフォーム