Last Updated on 2026年2月6日 by Sayaka Kudo

【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

パリ協定のもと、日本では、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合法化等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、「2050年カーボンニュートラル」を目指すこととなっています。ロードマップ上では、2030年度のCO2排出量を2013年度比で46%削減するというかなり大きな目標となっています。このため、直接空気回収技術や二酸化炭素回収貯留技術が注目されています。

本コラムでは、DACとCCSそれぞれの特徴や課題について説明します。また併せて、分離回収段階までは同じ技術である、CCSとCCUSの違いについても解説します。

削減貢献量の基本情報から算定方法まで一通り理解できる、「削減貢献量(WBCSD)解説資料」

⇒資料をダウンロードする

直接空気回収技術DAC、二酸化炭素回収貯留技術CCSとは

直接空気回収技術DAC(Direct Air Capture)とは、炭酸ガスを含む大気をそのまま捕集し、その中の炭酸ガスのみを吸収・捕捉する技術です。これに対して、二酸化炭素回収貯留技術CCS(Carbon diokide Caoture and Storage)は、炭酸ガスを直接分離・回収し、地下の貯留層に安定的に注入・固定する技術です。つまり、直接空気回収技術DACと二酸化炭素回収貯留技術CCSでは、炭酸ガスを回収するプロセスに違いがあります。

CCSに関する記事はこちら!

⇒CCS・CCU・CCUSとは?CO2回収貯留利用技術の仕組みを解説

DACとCCSの適用範囲の違い

DACとCCSともに、最終的には炭酸ガスを削減する技術であり、今後の技術開発が大切なことには違いがありません。但し、CCSの方が、地下の地層などを使用するため、回収設備の建設に時間がかかり、大規模な投資などが必要です。このため、複数の企業によるサプライチェーンなどの構築も重要となります。もちろん補助金などによる支援もかかせず、さらに国の脱炭素計画における位置づけや目標設定などが望まれます。

直接空気回収技術DACの特長と課題

直接空気回収技術DAC(Direct Air Capture)とは、炭酸ガスを含む大気をそのまま捕集し、その中の炭酸ガスのみを吸収・捕捉する技術です。DACのプロセスは以下の通りです。

①空気の取り込み:大気中の空気をファンなどで取り込みます。

②CO2の吸収:取り込んだ空気を特殊な化学吸収剤(ソルベントや固体吸着剤など)に通し、二酸化炭素を吸着します。

③CO2の分離:吸着剤から二酸化炭素を分離するために加熱などの方法を用います。

④CO2の処理:分離された二酸化炭素を圧縮し、貯留や再利用のための工程に送ります。 r

特長として、例えば、SBTi目標達成における炭酸ガス排出量削減において、残りの10%の残留排出量などを相殺する技術としても大変注目されています。ただし、大気には炭酸ガスは平均0.04%しか含まれておらず、空気中からこれを取り出すために、固体・液体に炭酸ガスを吸収回収するもの、特殊な膜で炭酸ガスを分離して回収するものや、冷却し固体(ドライアイス)にして回収するなどさまざまな技術が開発されています。

そのため、課題として、DACは、回収時のトータルエネルギーの相対的高さや、技術開発の状況や回収コストなどを抱えています。

二酸化炭素回収貯留技術CCS、関連技術CCUやCCUSの特長と課題

二酸化炭素回収貯留技術CCS(Carbon diokide Caoture and Storage)は、炭酸ガスを直接分離・回収し、地下の貯留層に安定的に注入・固定する技術です。関連技術として、CCUやCCUSなどがあります。これらの特長は以下のようになっています。

CCS:CO2を分離・回収し、地下の貯留層に安定的に注入する技術

CCU:CO2を分離・回収し、化学品や燃料などの製造に原料として利用する技術(カービンリサイクルとも呼ばれる)

CCUS:CO2を分離・回収し、地下の原油生産層に圧入しながら、原油回収の増産などに利用する技術

しかし、課題として、CCS事業化にあたっては適地開発や事業化に向けた環境整備などをクリアする必要があります。例えば「CO2圧入貯留権」の新たな設置や、事業者が負うべき法的責任の明確化、日本における貯留層の適正な管理などが不可欠となっています。[1]

CCSに関する記事はこちら!

⇒CCS・CCU・CCUSとは?CO2回収貯留利用技術の仕組みを解説

直接空気回収技術DACに関する技術開発の状況

直接空気回収技術DACは、現在も発展途上の技術であり、さまざまな技術開発が実施されています。国内、海外における技術開発の現状などについて紹介します。

直接空気回収技術DACにおける技術開発

直接空気回収技術DACには、以下4つの技術が開発されています。

・化学吸収法:空気を吸収液に通すことで、大気中のCO2を吸収・分離し、加熱によってCO2を回収する。

・化学吸着法:空気を吸着材に通すことで、大気中のCO2を吸着・分離し、加熱・減圧・加湿操作によりCO2を回収する。

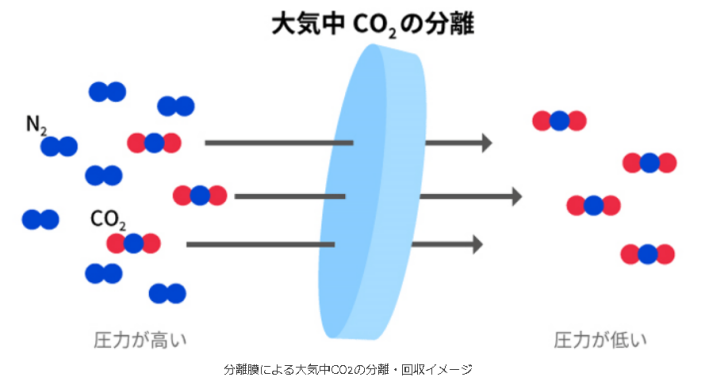

・膜分離法:空気を分離膜に通すことで、大気中のCO2を分離・回収する。

・深冷分離法:CO2の凝固点まで空気を冷却し、CO2をドライアイスにして分離する。

産業技術総合研究所では、膜分離法による空気中からの炭酸ガスの直接分離技術を開発しています(下図)。膜分離法では、原理的には熱エネルギーを必要としておらず、最新技術として注目されています。下図のように、左側の空気に高い圧力をかけ、真ん中の分離膜を通して、炭酸ガスのみを捕集します。産業技術総合研究所では、大気と同じ濃度のCO2を70 %以上に濃縮できる、高性能分離膜の開発に成功しています。

直接空気回収技術DACの欧米・日本における現状

直接空気回収技術DACについて、国内では産業技術総合研究所での研究開発が注目されますが、米国などでは大気や海水から炭酸ガス除去を手がけるスタートアップ企業の設立が相次いでいます。2020年に設立された米エアルーム社では、水産化カルシウムが炭酸ガスと反応して石灰岩となる現象を利用し、大気中の炭酸ガスを地中に貯留させる技術を展開しています。既に、米国初となる炭酸ガスを空気中から直接回収する設備が2023年より稼働しています。

また、スタートアップ企業だけでなく、重工業分野の伝統的企業も直接空気回収技術DACの技術開発に参入しています。例えば、大手航空機エンジンメーカーである、ロールス・ロイスでは、DACの実証システムを開発しています。このシステムは高さが約10mに達し、空気を吸い込んで炭酸ガスを吸収し、水性液体を使用して約50%の炭酸ガスを除去することができます。[2]また、国内でも、川崎重工業では、特に低温で炭酸ガスを吸収できるKCCシステムを開発しています。60度という回収温度は、他の欧米メーカーと比較してもかなり低温であり、エネルギーコストの面からも有利と考えられます。同社では、小型実証装置を明石工場内に設置し実証試験を実施中とのことで、今後の実用化が期待されます。[3]

二酸化炭素回収貯留技術CCSに関する技術開発の状況

国際エネルギー機関IEAの試算によれば、SBTi目標などでも重要な「2050年時点での世界のカーボンニュートラル」を達成するためには、年間38~76億トンレベルのCO2をCCS,CCUSで貯留する必要があると言われています。経済産業省では、CCS,CCUSに関わる技術開発を支援しており、米国エネルギー省DOEとの間で、「CCUS分野に係る協力文書」を結んでいます。

CCS、CCUSにおける技術開発

CCS、CCUS共に火力発電所や製油所、製鉄所、化学工場などから排出されるCO2を地下の安定した地層に閉じ込めることで、大幅に削減することが可能となります。日本では、2012年から北海道・苫小牧でCCSの大規模な実証実験がおこなわれており、2016年度からは、海底下にCO2を高い圧力で貯留する作業も開始されています。製油所から供給されたガスの中からCO2とそれ以外の気体を分離し、海底に掘った井戸に、年10万トン規模のCO2を3年間埋めこむ計画となっており、終了後には2年間、CO2が漏れ出さないようにモニタリングされる予定です。

CCS,CCUSの欧米における現状

CCS,CCUSに関する事業化プロジェクトが進んでいます。例えば、カナダのバウンダリーダムでは、世界初の石炭火力発電所からのCO2回収設備が稼働しています。ノルウエーのスライプナーでは、世界初の海底下へのCCS設備を建設しています。ブラジルのペトロブラス社でも、南米初の海底下地下貯留施設を稼働しています。CCSやCCUSについても、米国などでは炭酸ガス除去を手がけるスタートアップ企業の設立があいついでいます。例えば、米グラファイト社では、ビルゲイツ氏が設立したVCから出資を受けており、炭酸ガスを包埋している林業廃棄物を圧縮し特殊な包装を施して、地中に埋める事業を展開しています。

まとめ

DACやCCS事業化に向けては、分離・回収、輸送、貯留の各プロセスにおいて、技術の確立、コストの低減などが求められています。このため世界各国では、企業のみならず各国政府や政府系機関を通じた支援が実施されています。SBTi目標達成における炭酸ガス排出量削減においても、残りの10%の残留排出量などを相殺する技術の開発が急がれており、今後、DACやCCS事業化が加速することも考えられます。

#再エネ#省エネ

リクロマのサービス資料はこちら

弊社では、ISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業など、幅広いサービスを提供しております。柔軟な支援形態や高い満足度を誇る弊社のサービスについて、ぜひ資料でご確認ください。

参考文献

[1]経済産業省 資源エネルギー庁(2017)「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」」(閲覧日:2026年2月6日)

[2]独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(n.d.)「カーボンニュートラルに不可欠な「CCS」仕組みや国内外の状況なお基本を解説!」(閲覧日:2026年2月6日)

[3]国立研究開発法人産業技術総合研究所(2023)「DAC(直接空気回収技術)とは?」(閲覧日:2026年2月6日)

リクロマの支援について

弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。

お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。

貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。

課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

⇒お問合せフォーム