Last Updated on 2025年12月28日 by Moe Yamazaki

【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

2050年のカーボンニュートラルを実現するための脱炭素社会への移行にともない、企業では、CO2をはじめとしたGHG排出量の削減が急務となっています。

その第一歩として、企業は、事業活動を通じて製品やサービスが作られてから廃棄されるまでのサプライチェーン全体で発生する排出量をしっかりと把握し、その上で、できるところから削減していくことが重要になります。

本コラムでは、上流編の続きとして、サプライチェーンの中で最も排出量の実態の把握が難しいスコープ3とその下流カテゴリについて解説していきます。

★上流編はこちら!

→スコープ3各カテゴリの内容解説(上流編)

スコープ3算定式の精緻化を図る、「Scope3の削減方法とは?WP」

⇒資料をダウンロードする

関連記事はこちら!

⇒スコープ3(scope3)の削減方法とは?企業の具体的事例を解説

スコープ3とは?

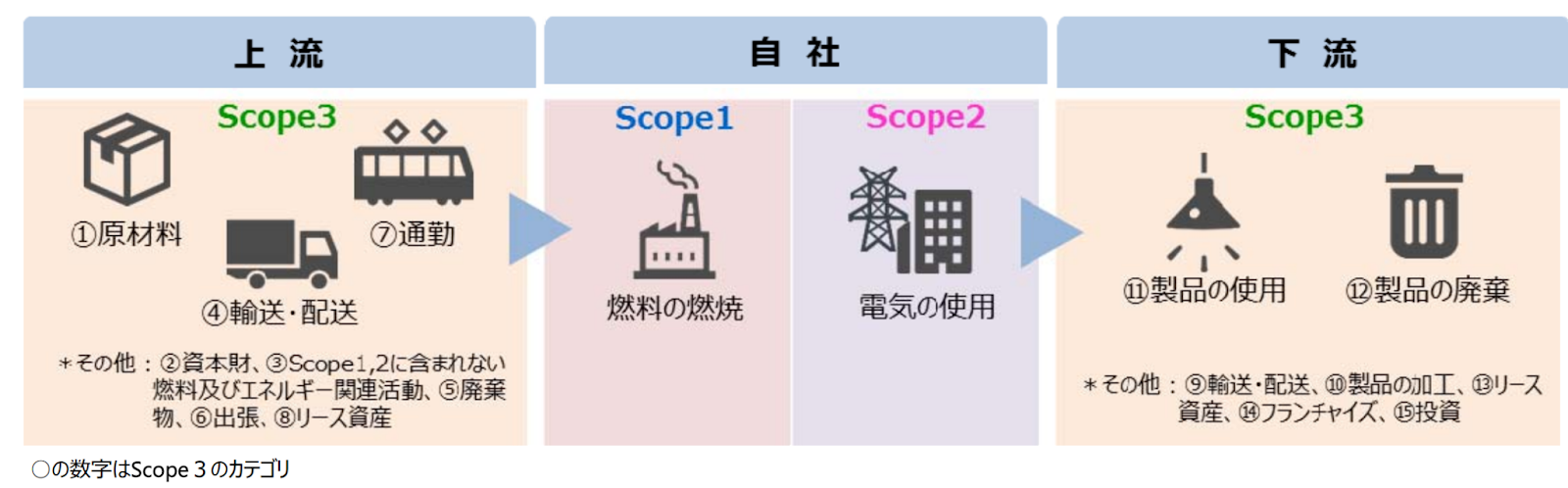

企業がサプライチェーンを通じた排出量を捉えるとき有用な手段として、温室効果ガス排出量の算定・報告の国際基準である「GHGプロトコル」が提唱する「スコープ1」「スコープ2」「スコープ3」という分類手法の採用があります。

その一つであるスコープ3は、サプライチェーンのなかで発生する自社グループのサイト外、つまり事業者活動に関連する他社由来の排出量をいいます。例えば、原材料仕入れや販売後に排出されるGHG排出量などが含まれています。

スコープ3は広範囲に渡ることから、「GHGプロトコル」では、サプライチェーンの上流と下流、さらに細分化された企業活動ごとに分類された15個のカテゴリが設けられています。

スコープ1・2は、省エネ法や温対法を背景に従来からの対応実績を持つ企業が多い一方、スコープ3はGHGプロトコル由来の新規対応領域であり、算定の難易度が高く、多くの企業がコンサルタントを活用しています。

以下では、下流に含まれる8つのカテゴリについて環境省の基本ガイドラインに基づいて概説します。

スコープ3の下流とは?

スコープ3では、上流と下流の区分は、お金の流れで決められています。カテゴリ1〜8が上流で9〜15が下流に位置付けられており、下流の定義は「原則として販売した製品やサービスに関する活動」と定義づけられています。

具体的には、自社が販売した製品の最終消費者までの物流に伴う排出、製品の加工、使用及び廃棄に伴う排出、フランチャイズ加盟店における排出、投資やリース資産の運用に伴う排出が含まれます。

スコープ3の下流カテゴリは、上流に比べ算定の難易度が高く、多くの企業で算定が未着手、もしくは抜け漏れが発生している分野です。特に製造業では、カテゴリ11『販売製品の使用』が最大の課題であり、SBT認証や第三者保証を受ける際には厳格な算定が求められるため、企業にとって避けて通れない領域となっています。

カテゴリ9 下流の輸送・配送

このカテゴリの算定対象は、企業が販売した製品の製造者(自社)から消費者までの輸送・流通に係る排出量になります。これには、企業が所有または管理してない小売店や倉庫での保管も含まれます。算定に必要なデータには、グループ内外問わず販売チャネル別の製品出荷量などがあります。実務上は厳密な算定が難しいため、輸送距離や積載率をトンキロ法で仮定して算定することが多いです。

また、荷主が自社であればスコープ1として計上され、購買先が荷主の場合のみカテゴリ9に含まれることに注意しましょう。算定時には、費用負担と輸送責任の所在を明確にする必要があります。

カテゴリ9の詳細についてはこちらをご覧ください

→カテゴリ4『輸送・流通(上流)』・カテゴリ9『輸送・配送(下流)』とは? サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説

カテゴリ10 販売した製品の加工

このカテゴリの算定対象は、企業が販売した部品や部材などの中間製品に、下流の企業が付加価値をつけた、その加工に係る排出量になります。納入先から加工に伴うエネルギー使用量が算定に必要なデータです。しかし、現実的には、下流のバリューチェーンパートナーと密にコミュニケーションを取るのは難しく、仮定計算に頼るケースが多いです。折衷策として、中間製品の販売量のデータがあれば、算定をすることは可能です。

カテゴリ11 販売した製品の使用

このカテゴリの算定対象は、企業が販売した製品・サービスの消費者による使用に係る排出量になります。このカテゴリは排出量が非常に多いうえに、削減が困難です。特に製造業ではカテゴリ1とカテゴリ11が突出して大きな割合を占めます。

ただし、製品・サービスには、様々な種類があります。使用時に直接エネルギーを使用するものもあれば、間接的にエネルギーを消費するものもあります。例えば、乗用車や航空機は直接的な排出タイプになりますが、アパレルは洗濯時など間接的な排出タイプに分けることができます。また、直接消費されるものが電気なのか燃料か、あるいはエネルギーではなくGHGを直接排出するのかなどに応じて、製品タイプを分ける必要があります。。このカテゴリの算定には、排出タイプや製品タイプを考慮した製品の販売量、生涯使用時間、単位時間あたりのエネルギー使用量などのデータが必要になります。実際には消費者レベルでの一次データ収集は現実的に不可能であり、現状では削減が困難ですが、GHGプロトコル改定で将来的に改善される可能性があります。

カテゴリ11の詳細についてはこちらをご覧ください

→スコープ3カテゴリ11『販売製品の使用』とは?サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説

カテゴリ12 販売した製品の廃棄

このカテゴリの算定対象は、企業が販売した製品そのものとその包装容器の使用済み時の廃棄・処理に係る排出量になります。製品を販売した年に、その製品が将来廃棄される時の排出量を算定していきます。例えば、カーナビを製造しているメーカーは、車全体ではなく、カーナビの廃棄物発生量のデータが必要になります。最近では、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、廃棄ではなくリサイクル処理を通じた資源循環が重要課題となっていますが、リサイクル処理由来の排出量の計上先が上流なのか下流なのかは、明文化されていません。このカテゴリにおいては、自社の製品設計を廃棄物削減型にシフトすることが削減のポイントとなります。

カテゴリ12の詳細についてはこちらをご覧ください

→カテゴリ12『販売した製品の廃棄』とは?サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説

カテゴリ13 下流のリース資産

このカテゴリの算定対象は、企業が他者に賃貸しているリース資産の運用に係る排出量になります。算定のためには、リースした製品の販売量や年間使用時間、単位時間あたりのエネルギー使用量などのデータが必要になります。例えば、レンタカー会社が新車を購入し、リースする場合、その台数と年間走行距離、耐用年数、燃費などのデータを使って、算定します。

現実的にはデータ不足で仮定が多く用いられ、的確性の担保が難しいことがあります。ドライバー調査などによる一次データ収集が行われないと、算定は困難となるでしょう。

カテゴリ13の詳細についてはこちらをご覧ください

→カテゴリ8『上流リース資産』カテゴリ13『下流リース資産』とは?サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説

カテゴリ14 フランチャイズ

このカテゴリの算定対象は、フランチャイズ加盟店の操業に伴う燃料の燃焼や電気の使用による排出量になります。このとき、フランチャイズ加盟者が常用する車両から排出されるGHGなども計上されます。

カテゴリ15 投資

このカテゴリの算定対象は、株式・債権投資、プロジェクトファイナンスなどの運用に係る排出量であり、投資事業者や金融サービスを提供する事業者などの金融機関に適用されるカテゴリになります。

金融機関の国際的なイニシアチブであるPCAFが提唱するファイナンスド・エミッションの考え方とは画するものであり、対象となるアセットクラスや基本算定に違いがあることに注意が必要です。

カテゴリ15の算定は、従来は投資先のScope1・2排出量に出資比率を掛け合わせる「Equity share approach」が一般的でした。しかし近年は、より包括的な評価を可能にするPCAFガイドラインに基づく算定が推奨されています。特に銀行などの金融機関では、融資や不動産など多様なアセットクラスを扱うため、PCAFガイドラインに沿った算定でも対象や手法が複雑化し、難易度が高くなります。

カテゴリ15の詳細についてはこちらをご覧ください

→カテゴリ15『投資』とは?サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説

まとめ

本コラムでは、スコープ3の下流カテゴリ9〜15までを解説しました。

下流カテゴリは上流よりも算定の難易度が高く、特にカテゴリ11は算定・削減の両面で大きな課題を抱えています。現状では多くの企業が下流を未算定のままですが、SBTや第三者保証の取得を目指す上で必ず向き合う必要があります。GHGプロトコルの改定によって改善の余地があるものの、仮定の算定に頼らざるを得ない部分も多いため、早期の取り組みと専門家によるサポートが不可欠です。

参考文献

[1] 環境省 サプライチェーン排出量算定に関する説明会 「Scope3〜算定編〜」

[2] 環境省 「排出量算定に関するガイドライン」

[3]経済産業省「金融機関への環境整備(ファイナンスド・エミッションへの対応について

Scope3の削減方法とは?

【このホワイトペーパーに含まれる内容】

・Scope3の基本情報とScope1,2との違いを説明

・Scope3の算出方法と削減方法をそれぞれ詳細に解説

・Scope3削減好事例を複数のカテゴリーでわかりやすく解説

リクロマの支援について

弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。

お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。

貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。

課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

⇒お問合せフォーム